概要

テーパとこう配、どちらも傾きを表しているということは感覚的に理解できますが、では、正確にどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、その違いについて説明します。下図も併せてご参照ください。

JIS Z 8114製図-製図用語によりますと、テーパ(同JIS内番号3420)とこう配(同JIS内番号3421)は以下のように定義されております。

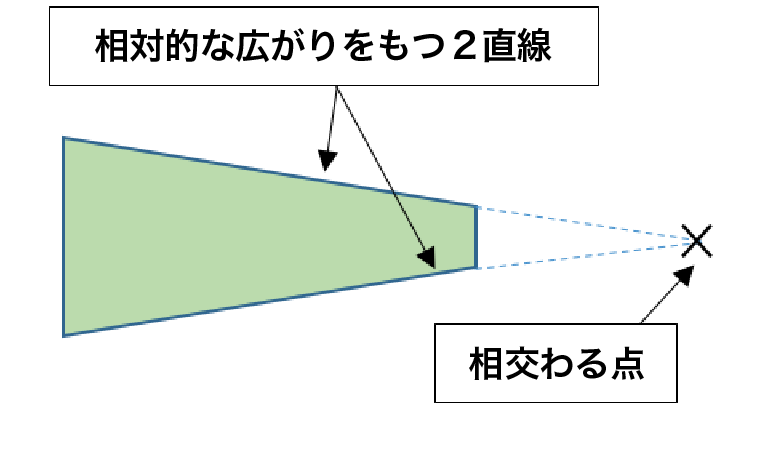

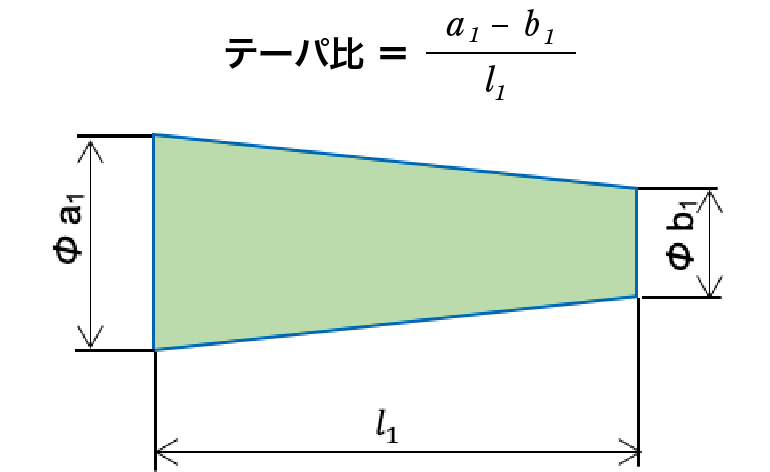

- テーパ (taper):投影図又は断面図における相交わる2直線間の相対的な広がりの度合い。

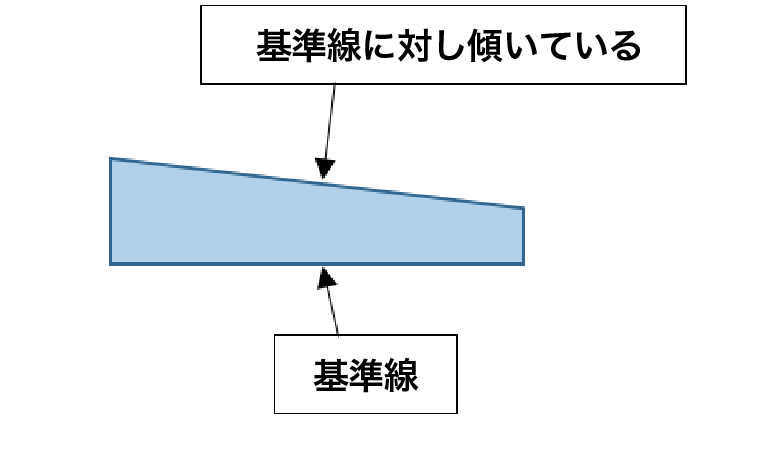

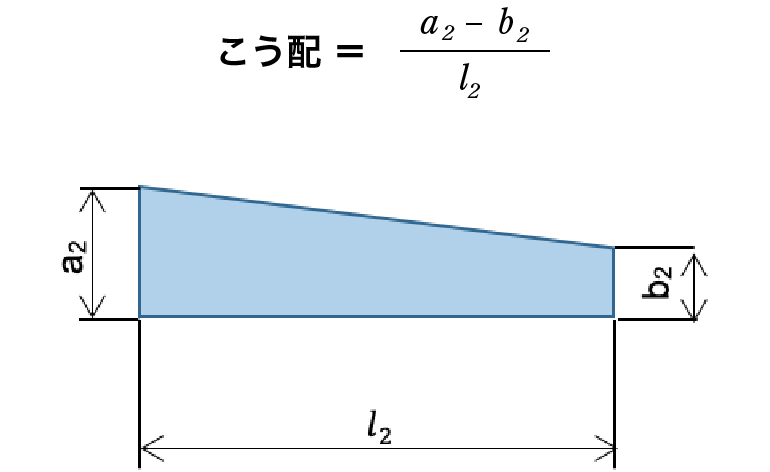

- こう配 (slope):投影図又は断面図における直線の、ある基準線に対する傾きの度合い。

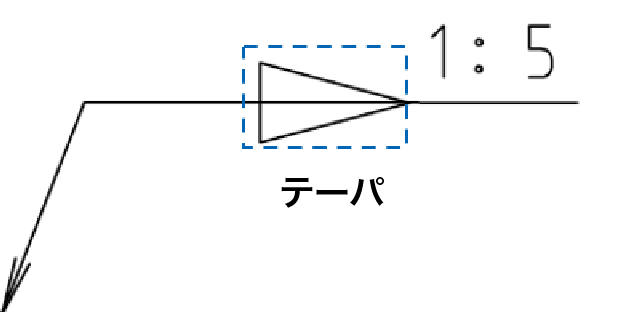

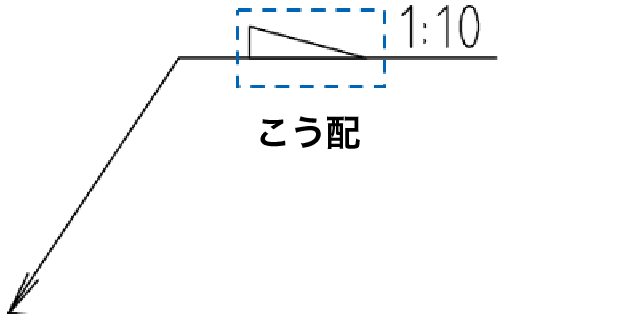

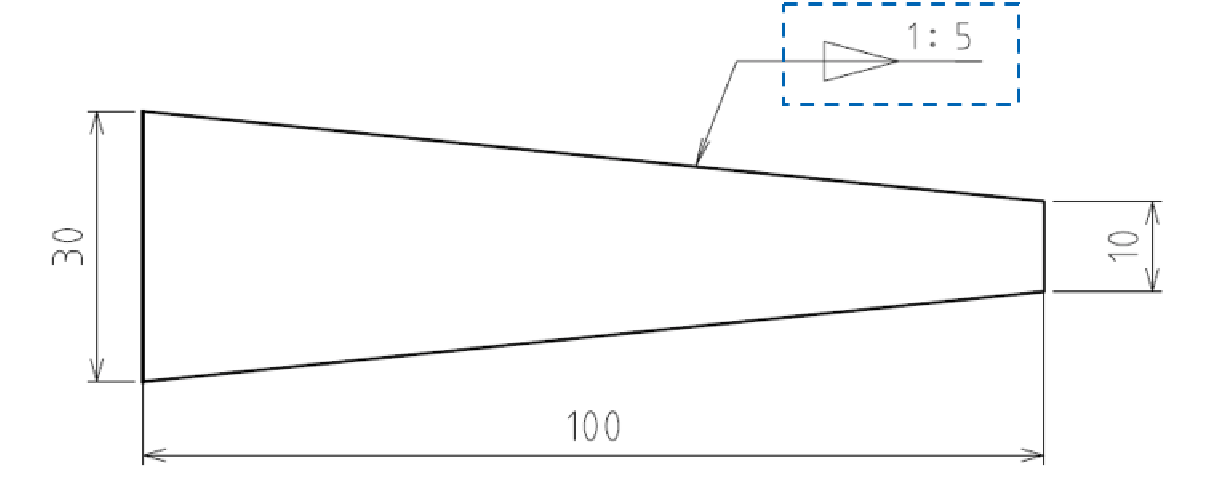

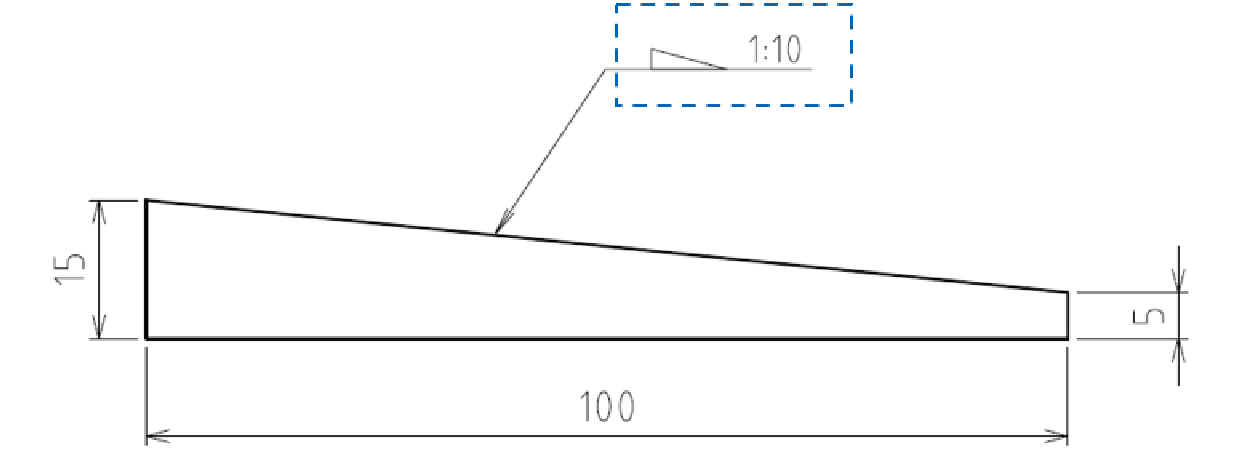

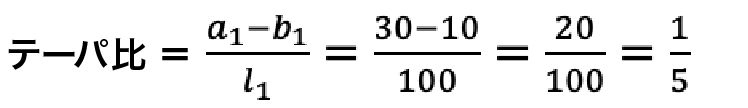

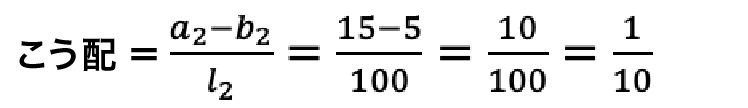

テーパとこう配はどちらも傾きの度合いをあらわしておりますが、製図する際にしっかりと区別しておかなければ傾きの度合い、すなわち加工物の形状が異なってしまいます。例えば、図3と図4を見比べてみましょう。図4は図3の上半分だけを切り取った「こう配」になりますが、テーパとこう配をあらわす度合い(青枠点線部)が異なります。テーパ比は1:5に対し、こう配は1:10となっております。

なぜこのように異なるのでしょうか?それはJIS Z 8114製図-製図用語にて以下のように定義されているためです。

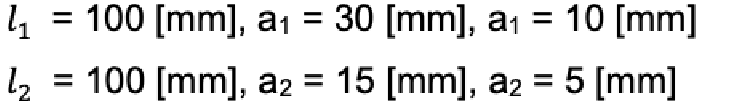

各寸法を以下と仮定し実際にテーパ比とこう配を計算してみますと、傾きの度合いが異なることが分かります。

図面に指示されている寸法がテーパ比かこう配かによって傾きの度合いが変わるため、十分にご注意ください。

ここまでお読みいただけましたら、テーパとこう配の違いに関する理解が深まったのではないでしょうか。では、関連して図面で各寸法を指示する際に使用する記号についてもご説明いたします。テーパもしくはこう配が非常に緩やかな場合、図面を目視するだけではどちらかが判断できないケースがあると思われます。この場合、図面に指示されております三角形の向きにご注目ください。下図の通り、直角三角形が上下対称に並んでいる記号がテーパ、上側のみに配置されている記号がこう配となります。この三角形の形状にて、テーパ、こう配の区別が可能となります。JIS Z 8114製図-製図用語に記載されている各々の定義と照らし合わせますと、なるほどと納得できる形状になっておりますね。